——記成都市龍泉驛區援藏干部人才、甘孜縣人民醫院院長助理黃長江

■

記者 張磊 馬建華 見習記者 張嗥 文/圖

在首都北京,有位非常著名且深受觀眾喜愛的喜劇演員,他個子不高,臉上時刻帶著標志性微笑,他的小品總會給喜愛他的觀眾帶來快樂和歡笑,他就是大家熟知的小品演員潘長江。在距離首都萬里之外的踢踏舞之鄉——甘孜,也有這樣一位個子不高,同樣深受當地農牧民群眾的尊重和喜愛,不同的是,潘長江給大家的是歡樂,而他帶給群眾的是健康和希望,他就是農牧民群眾心中的“好門巴”,縣醫院其他年輕醫生的好老師——黃長江。

黃長江,男,43歲,中共黨員,成都市龍泉驛區第一人民醫院外科主治醫師,第三批援藏干部人才,現掛職于甘孜縣人民醫院院長助理。

“小身板兒”在藏區迸發“大能量”

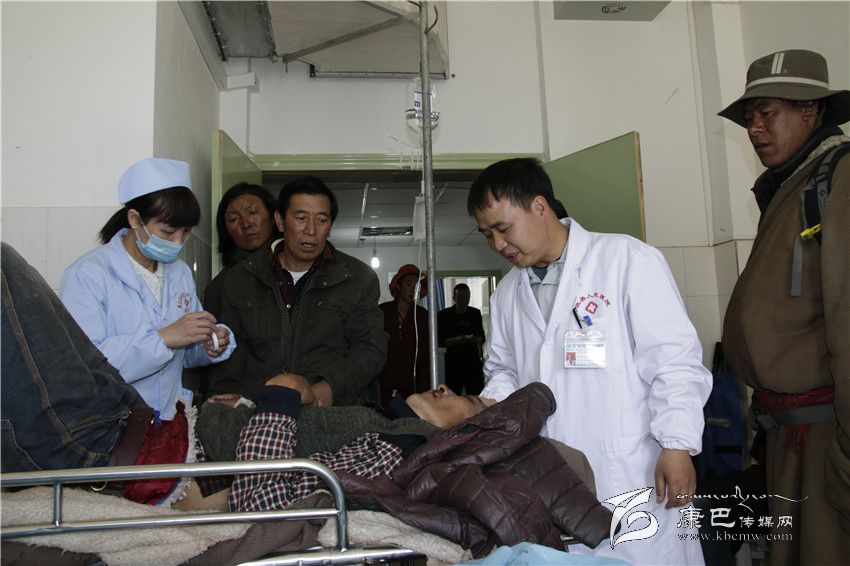

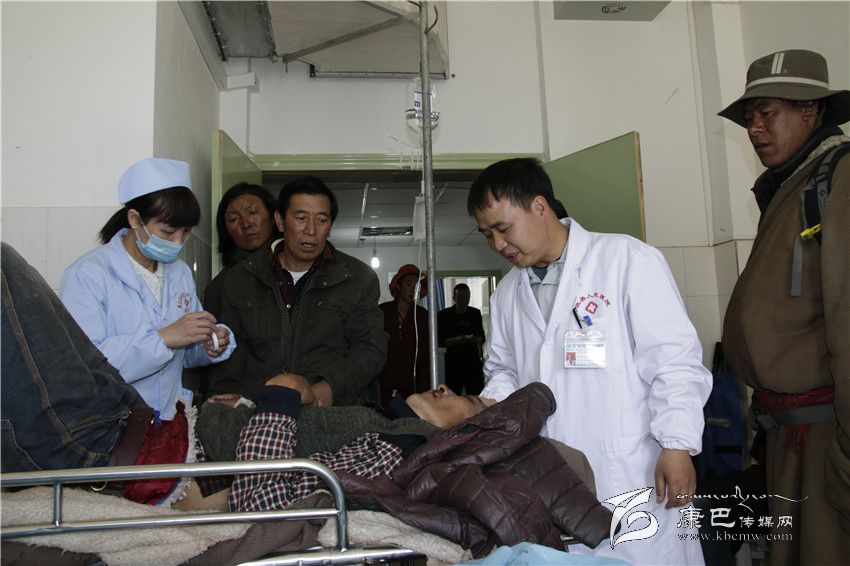

記者見到黃長江時,是在甘孜縣人民醫院最忙碌的地方——四樓外科。黃醫生一張“娃娃臉”,梳著“妹妹頭”,穿著最小號的白大褂,旁邊都是“牛高馬大”的康巴漢子,這樣一來,他便顯得更加矮小。

甘孜縣人民醫院宋院長說:“就是這幅小身板兒,在甘孜的兩年時間迸發出了讓人想象不到的‘大能量’”。

2014年盛夏,黃長江告別年邁的父母,告別同樣是醫生的妻子,告別即將參加升學考試的女兒,踏上了兩年援藏路。黃長江說,組織信任我,讓我到藏區援助工作,如何做好援藏工作?這兩年我該干些什么?該怎么干?從平原到高原,看著車窗外美麗的風景,黃長江心里一直在思索。

答案,在平凡的工作中慢慢呈現。

剛到甘孜工作的第四天,正在吃午飯的黃長江突然接到同事打來的求助電話,電話那頭傳來同事焦急的聲音:“一名孕婦在接受剖腹產手術時出現大出血,情況危機,需要幫助”。掛斷電話,黃長江立即放下碗筷,用最快的速度趕到了手術臺。 “這名患者出血量非常多,整個手術臺都是血,如果出血止不住,產婦隨時有可能出現失血性休克死亡”,黃長江至今還能清楚的記得當時的情況。要想成功挽救這名產婦,唯一的辦法只有盡早止血。黃長江說:“‘止血’一般人聽上去很簡單,但是在手術臺上,并不是想象的那樣容易。憑借多年來的手術經驗,黃長江很快找到了出血部位,通過30多分鐘的努力,出血終于被成功止住,患者轉危為安了,此時,黃長江知道,在與時間的賽跑中,自己贏了。

2014年10月的一天,醫院收治一名女性患者,患者來的時候精神極差,反應遲鈍,面色蒼白,生命垂危,經過檢查確診為急性化膿性闌尾炎伴腹膜炎,感染性休克。黃長江說,當時患者病情非常危重,在與患者家屬溝通的同時,他果斷地給出了治療方案,經過6小時的搶救,患者生命體征基本平穩。后來,患者家屬含著眼淚用很不流利的漢語說,謝謝你救了我們的親人。

這次,他不但挽救了患者的性命,看到患者經濟條件非常困難,他還發動醫務人員向這名患者捐款5000多元。在這名患者出院的當天,黃長江收到了他來甘孜后的第一面錦旗,上面寫著“醫者仁心,大愛無疆”。記者得知,在后來的工作中,他還陸續收到兩面錦旗,三面錦旗包含著患者對他的信任和重托,這三面錦旗也時刻鼓勵著他、鞭策著他。

兩年來,黃長江扎根高原,扎根醫院,克服海拔3400多米工作環境給他身體帶來的各種不良反應,一心撲在醫療事業的最前線,就診治住院及門診患者2000余例,主刀手術200余臺,成功搶救外科危重急病患者40例,開展門診小手術500多例,義務下鄉送藥送診12次,與農牧民同吃同住,診治邊遠鄉村患者7000余人。他所診治的病人遍及甘孜、石渠、德格、白玉等7個縣。高尚的醫德、精湛的醫術獲得藏區農牧民群眾及當地醫院領導、同事們的高度贊揚。

傳幫帶,為藏區培養一支帶不走的醫療隊

甘孜縣位于我州西北部,康北地區腹心地,縣城海拔3390米,全縣醫療機構27個,衛生人員363人。

“現在除了少數偏遠鄉鎮以外,縣城醫療單位基本告別了‘缺醫少藥’的時代,但是甘孜縣衛生系統缺少業務知識和技術水平過硬的高素質技術人員,還不能完全滿足城鄉居民日益增長的醫療衛生服務需求”。除了治病救人,作為院長助理的黃長江還經常在思考如何為藏區醫療衛生事業的發展做更大的貢獻。

通過在工作中的切身經歷,黃長江覺得人才隊伍后備力量不足是最關鍵的問題。他在援藏過程中又給自己定下了新的目標,那就是為醫院培養一批當地的、年輕的醫療骨干。如今,這個目標基本實現。有的年輕醫生在他的幫助指導下,已能獨立開展肛腸外科手術;還有剛剛參加工作的年輕醫生,已能完成闌尾手術;更驕傲的是,還有醫生在他的幫助指導下,已能獨立開展腹腔鏡膽囊摘除術……

兩年來,黃長江以1+2傳幫帶模式,將自己所知的醫療技術和管理經驗毫無保留地傳授給年輕醫生,使這些年輕的醫生慢慢成長成為能夠獨擋一面的技術骨干。黃長江說:“以前一些普通的疾病,病人都有可能要費時費力到康定、成都等大醫院去治療,路途遠、費用高,現在醫院有了留得住、干得好的技術骨干,農牧民群眾在‘家門口’就可以享受優質的健康服務和高水平的醫療服務,我相信藏族同胞看病難,看病貴的問題將不會存在”。

回首兩年援藏路,黃長江用質樸的語言告訴記者:“醫療援藏是一場愛心接力,除了要在平時的工作中治病救人,更要給藏區帶去先進的醫療技術和理念,留下世代傳承的支醫精神,兩年彈指一揮間,時不我待,只有快馬加鞭,爭取為藏區群眾做更多有意義的事”。